コラム

仕事のミスで「生きた心地がしない」人へ。そう感じる背景と対策を解説します

2025.07.31|最終更新日:2025.07.31

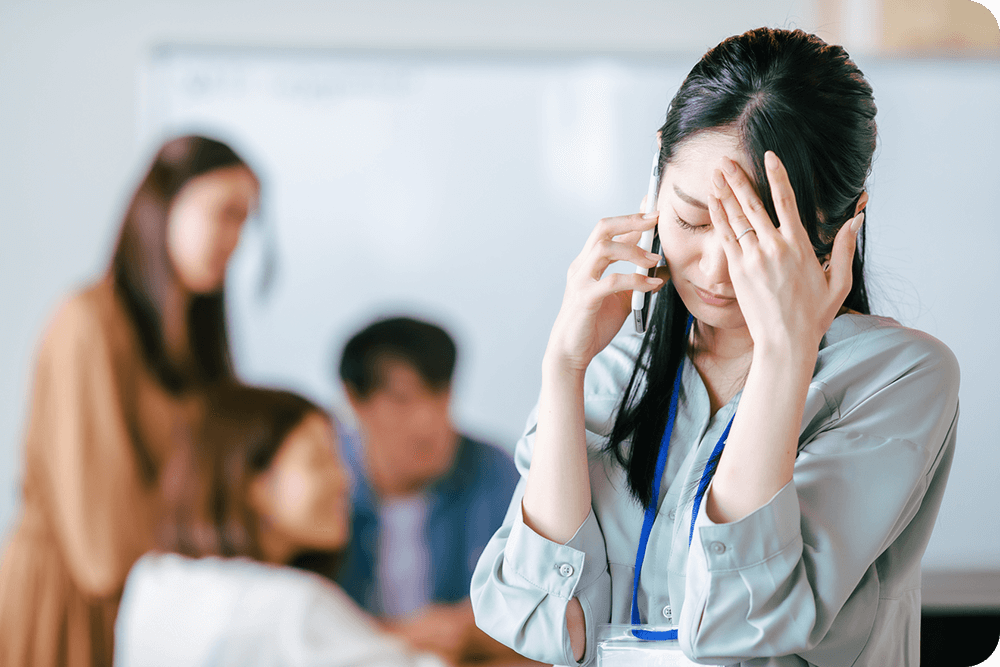

注意深く業務を行っていても、ミスが起こることがあります。ミスの内容や頻度によっては「生きた心地がしない」と感じる人もいることでしょう。

しかし、大きな心理的負担は過度な自己嫌悪につながり、思考を停止させてしまいます。本来行うべき適切な対処や、次につながる行動を妨げかねません。

そこで今回は、仕事のミスで深く落ち込んでしまったときの心理的背景を見ながら、具体的な初期対応や、個人でできる再発防止策、そして組織として取り組むべき仕組み作りなどを解説します。

目次

- 1.仕事のミスで「生きた心地がしない」と感じる心理的背景

- 1-1. 評価・信頼を失うことへの恐怖

- 1-2. 過剰な自己責任感と罪悪感

- 1-3. 自己肯定感の低下

- 2.ミスが発生した時に取るべき対応とは?

- 2-1. ミスの内容を把握・整理する

- 2-2. 隠さず報告・謝罪する

- 2-3. 損害拡大を防ぐための対策をする

- 3.受発注業務でミスを繰り返さないための対策とは?

- 3-1. ミスの傾向を分析し、具体的に対策する

- 3-2. タスクを可視化し優先順位を明確にする

- 3-3. 情報を関係者間で共有する

- 3-4. 業務プロセスを見直す

- 4.過度な落ち込みから立ち直るための方法

- 4-1. 「行為」と「人格」は分離して捉える

- 4-2. 視点を「過去」から「未来」へ移す

- 4-3. 信頼できる人に相談し客観的な意見を求める

- 4-4. 趣味などに熱中する

- 5.まとめ

1.仕事のミスで「生きた心地がしない」と感じる心理的背景

仕事でミスをすることは、誰にでもあることです。しかし、「生きた心地がしない」と感じるには理由があります。その背景を見ていきましょう。

1-1.評価・信頼を失うことへの恐怖

仕事のミスで「生きた心地がしない」と感じる背景には、「仕事ができない人間だと思われるのではないか」「築いてきた信頼を全て失ってしまうのではないか」といった、他者からの評価に対する強い恐怖があると考えられます。

特に、職場での人間関係を重視する人や、ミスが続いている状況で、周囲との関係性が悪化するのではないかと不安に駆られやすくなります。

1-2.過剰な自己責任感と罪悪感

自身のミスによって上司や同僚、取引先に迷惑をかけてしまったことに対し、過剰とも言えるほどの責任感と罪悪感を抱くケースもあります。

周囲への申し訳なさから、「自分はここにいるべきではない」という思考につながり、「生きた心地がしない」という感覚を引き起こすことがあります。

1-3.自己肯定感の低下

「仕事は完璧にこなすべきだ」という完璧主義の傾向が強い人の場合、一つのミスによって自分自身の価値全体が否定されるような感覚に陥ることがあります。

周囲の評価にかかわらず、自分自身で許容できないわずかな失敗によって、自らの能力、ひいては存在意義を疑うことにつながり、自己肯定感を著しく低下させてしまうのです。

2.ミスが発生した時に取るべき対応とは?

ミスしてしまったときは、感情は一旦脇に置き、冷静に対応することで事態の悪化を防げます。取るべき行動について見ていきましょう。

2-1.ミスの内容を把握・整理する

まずは、起きたことを客観的に把握することが大切です。何をどのように間違えたのかを把握し、複雑であれば時系列で整理しましょう。

パニックにならずに事実を正確に捉えることが、さらなるミスを誘発することを防ぎ、上司への的確な報告にもつながります。また、状況が整理されていれば、周囲も有効な対策を取りやすくなるでしょう。

2-2.隠さず報告・謝罪する

ミスを隠すことは問題をさらに深刻化させます。その場はしのげても、後々さらに大きな問題となりかねません。

そのため、ミスが発覚したら状況を速やかに整理し、上司に報告します。言い訳や他者への責任転嫁はせず、整理した事実を簡潔かつ正確に伝えることを意識しましょう。

その際、迷惑をかけたことに対して誠実に謝罪する姿勢も重要になります。

2-3.損害拡大を防ぐための対策をする

ミスの内容によっては、そのままにしておくと被害や影響が広がっていくこともあります。緊急性が高く上司の判断を待てない場合は、まず最小限のリスクで被害を抑える行動を取り、その判断理由を後で説明できるようにしておくとよいでしょう。

ただし、これはあくまでも応急措置となります。基本的には組織としての方針に沿って行動することが重要となり、自分で判断して対応して報告も行わないことは避けるべきです。

3.受発注業務でミスを繰り返さないための対策とは?

相手がある受発注業務でのミスも、「生きた心地がしない」と感じるものの一つです。ここでは、受発注業務でミスを繰り返さないための方法を見ていきます。

3-1.ミスの傾向を分析し、具体的に対策する

ミスの処理が一通り終わって業務が落ち着いたら、なぜミスが起きたのかを冷静に振り返りましょう。

例えば、「品番を間違えやすい」「繁忙期に入力ミスをしがち」など、自身のミスの傾向を把握します。その上で、「品番の取り扱いに特に注意する」「繁忙期は時間に余裕を持たせる」といった具体的な対策を行います。

こうすることで、漠然と「気を付ける」だけではない効果的な再発防止につながります。

3-2.タスクを可視化し優先順位を明確にする

複数の業務を抱えて、時間に追われているとミスが起こりやすくなります。まずは抱えているタスクをリストアップし、「緊急度」と「重要度」の観点から優先順位を付けましょう。

納期から逆算して現実的なスケジュールを立てることで、一つ一つの業務に集中して取り組めます。もし一人で抱えきれない場合は、可視化したタスクを元に上司に相談することで、業務量の調整やサポートを得やすくなるでしょう。

3-3.情報を関係者間で共有する

自分は正しく発注したつもりでも、依頼者との認識がずれていた…というケースも少なくありません。このようなコミュニケーションエラーを防ぐためには、発注内容を顧客や社内で共有することが大切になります。

発注後には内容をメールで関係者に送り、「この内容で間違いありませんか?」と確認を取る一手間が大きなトラブルを防ぎます。また、専用の受発注システムを導入することでも、こうした認識のずれが起こりづらくなるでしょう。

3-4.業務プロセスを見直す

どれだけ注意深く確認しても、一人では見落としてしまう可能性があります。特に金額や納期といった重要な項目は、個人の注意力だけに頼るのではなく、組織的な仕組みでミスを防ぐことが不可欠です。

発注前に上司や同僚に確認してもらう「ダブルチェック」の体制を構築し、チェックリストに沿って第三者に確認してもらいましょう。また、受発注システムを導入することでもミスの発生率を低減できます。

4.過度な落ち込みから立ち直るための方法

冷静に振り返り、再発防止策を講じてもなお、気持ちが沈んでしまうこともあるでしょう。最後に、立ち直るための考え方を紹介します。

4-1.「行為」と「人格」は分離して捉える

ミスをしたという一つの「行為」は、あなた自身の「人格」を否定するものではありません。この二つは分離して捉えることが大切です。

起きてしまった事象と自身の価値を別に考えることで、過度な自己否定から抜け出し、客観的に自身を見つめ直すことができます。

その上で、再発防止策を考えて実行し、ビジネスパーソンとしての価値を高めることが大切です。

4-2.視点を「過去」から「未来」へ移す

済んでしまったミスを悔やみ続けることに多くのエネルギーを費やしても、ミスは減らせません。意識的に視点を未来へ向けることが大切になります。

「ミスから何を学べるか」「次に同じ状況になった時にどう行動すべきか」を考える時間を持つことが、同じミスを繰り返さない第一歩になります。

4-3.信頼できる人に相談し客観的な意見を求める

一人で問題を抱え込むと、視野が狭くなって、思考が負のループに陥りがちになります。信頼できる上司や同僚、あるいは社外の友人などに状況を話し、相談してみるのも一つの方法です。

他者からの客観的な視点や励ましは、思いもよらない気づきとなり、一人で悩んでいた時よりもはるかに早く、心を軽くしてくれるでしょう。

4-4.趣味などに熱中する

ミスの振り返りや再発防止策など、必要なことをしても気分が晴れないときは、趣味などに熱中して気分を変えることも大切です。ストレスを適度に発散することは、精神面の安定に必要と考えられています。

趣味のゲームをしたり、スポーツ観戦をしたり、映画を見たり、時には体を動かすこともいいかもしれません。好きなことに思い切り熱中することで、新鮮な気持ちでミスと向き合えるようになるはずです。

5.まとめ

仕事におけるミスは誰にでも起こりうるもので、重要なのはその後の対応です。ミスをした時は冷静に対応し、まずは個人として、そして組織として再発防止の仕組みを構築することが必要になります。

過度に自分を責め続けるのではなく、ミスという経験を自己の成長と組織の改善につなげるという視点を持つことが、前に進むための鍵となるでしょう。そうすれば、仕事のミスで「生きた心地がしない」と感じることも少なくなっていくはずです。

手作業によるミスを削減する、カシオの「BC受発注」

受発注業務には「品番や数量の入力ミス」「電話での聞き間違い」「FAXの読み取りミス」といった、ヒューマンエラーが起こりやすいポイントが数多く存在します。特に、手作業でのデータ転記や、特定の担当者しか状況を把握していない「業務の属人化」が常態化しているアナログな環境では、ミスを完全になくすことは困難です。

こうした受発注のミスを根本から削減し、担当者の心理的負担を軽減するのが、カシオのBtoB受発注システム「BC受発注」です。

「BC受発注」を導入することで、取引先とのやり取りはWeb上のシステムで完結し、電話やFAXでの注文を手作業で入力する必要がなくなります。発注データはシステムに一元管理されるため、いつでも誰でも状況を確認でき、業務の属人化も解消されます。

「BC受発注」は単なる業務効率化ツールではなく、ミスが発生しにくい仕組み作りに貢献します。担当者が自らのミスで「生きた心地がしない」と感じてしまうような事態を減らし、安心して働ける環境を実現するための助けとなるでしょう。