労働安全衛生法とは?目的や2024年の改正点について解説

2025.05.16

労働安全衛生法は、従業員の安全と健康の確保や快適な職場環境作りを促進するために、1972年に制定された法律です。従業員を雇用する企業は、管理体制の整備や労働災害の防止措置、安全衛生教育の実施など労働安全衛生に関する事項を遵守する義務があります。

今回は、労働安全衛生法の概要や2024年の改正点について解説します。

目次

製品の詳細を知りたい方はこちら

「労働安全衛生法(安衛法)」とは

労働安全衛生法は、従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成促進を図るための法律です。従業員を雇用する企業は、労働災害防止のために遵守する義務があります。

従来、労働安全衛生関連の規定は、1947年に施行された「労働基準法」に盛り込まれていました。適宜関連規則等が整備されましたが、急速な経済成長を遂げた高度経済成長期を経て、毎年数多くの労働災害死亡者が発生する最悪の事態に陥ります。

労働安全衛生の規制を整備する必要性が高まり、労働基準法の関連規制を拡充させるために、1972年に労働安全衛生法が成立しました。成立後も、時代に合わせて改正が重ねられています。ここでは、労働安全衛生法の目的や法改正の背景を解説します。

労働安全衛生法の主な目的

労働安全衛生法の目的は、従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成促進です。

これらを実現するために、「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」など総合的かつ計画的な対策を推進する必要があります。

なお、企業は単に労働災害防止の最低基準を守るだけでは義務を果たしたとはいえません。快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、従業員の安全と健康の確保に努める必要があります。従業員は労働災害防止に必要な事項を守り、その措置に協力しなければいけません。

労働安全衛生法改正の背景

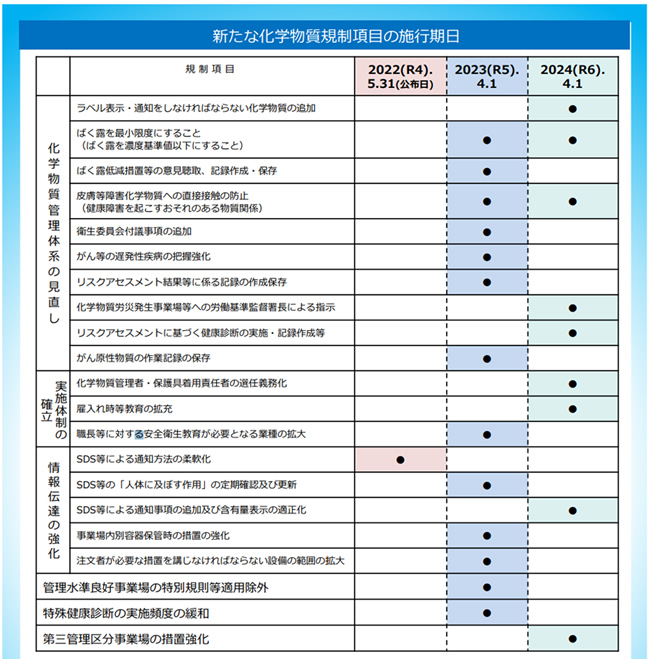

2022年に、化学物質による労働災害防止の目的で労働安全衛生規則等が一部改正されました。

厚生労働省によると、化学物質による休業4日以上の労働災害(※1)のうち、特定化学物質障害予防規則等の規制対象外の物質による労働災害は全体の約8割を占める状況です。規制対象外の化学物質を原因とする労働災害の防止が大きな課題でした。

労働安全衛生の法改正では、化学物質の規制範囲を大幅に拡大するほか、事業者による健康被害防止措置を取ることを目指した規制が新たに導入されています。法改正による化学物質規制は、2023年4月1日、2024年4月1日と段階的に施行されています。

(※1)がん等の遅発性疾病を除く

出典:厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施工令の一部を改正する政令等の概要」

参考:厚生労働省化学物質対策課「化学物質規制の見直しについて」

【2024年】労働安全衛生法改正における主なポイント

2022年5月31日、化学物質による労働災害防止の目的で労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が交付されました。法改正は、2023年4月1日、2024年4月1日と段階的に施行されています。

ここでは、2024年4月1日から施行された項目で注意したいポイントについて解説します。

1.ラベル表示等による通知の義務対象物質の追加

リスクアセスメント対象物に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された物質が順次追加されています。リスクアセスメント対象物とは、労働安全衛生法第57条で危害を低減するための措置が義務付けられている危険・有害物質のことです。

追加物質は労働安全衛生総合研究所で公開されているため、公式サイトで確認してください。

なお、厚生労働省では、リスクアセスメント実施に活用できる支援ツールを提供しています。これらの利用は必須ではありませんが、健康被害等のリスク見積もりに特化したものが多いです。支援ツールの利用により、適正な見積もり結果に基づいてリスク低減措置を検討できます。

主な支援ツールは、以下のとおりです。

| 名称 | 対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 厚生労働省版コントロール・バンディング | 有害性 | 国際労働機関(ILO)が中小企業向けに作成した簡易リスクアセスメントツールを、日本人が利用できるように改良・開発したツール |

| 爆発・火災等のリスクアセスメントのためのスクリーニング支援ツール | 危険性 | 化学物質や作業に潜む代表的な危険性やリスクを簡便に「知る」ことに着目した支援ツール |

| CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル) | 有害性・危険性 | サービス業や試験・研究機関などを含め、あらゆる業種の化学物質取扱事業者に向けて開発された簡易なリスクアセスメントツール |

参考:労働安全衛生法第57条

参考:労働安全衛生総合研究所「「よむ」化学物質の管理がかわります!」

参考:職場のあんぜんサイト「化学物質のリスクアセスメント実施支援」

2.ばく露濃度の低減措置

リスクアセスメント対象物のうち、厚生労働大臣が定めた濃度基準値設定物質は、ばく露濃度を濃度基準値以下に抑えなければいけません。ばく露濃度とは、空気中に含まれる有害物質の量を測定した値です。測定方法は、一定時間の呼吸から濃度を測定する手法が用いられます。

ばく露の状況については、従業員の意見を聴く機会を設ける必要があります。従業員の意見は記録し、3年間保存しなければいけません。ただし、がん原性のある物質として厚生労働大臣が定めるもの(がん原性物質)は30年間の保存が義務付けられています。

なお、従業員から意見を聴いて健康に影響があると認められる場合は健康診断を実施し、その結果に基づいて必要な措置を講じなければいけません。健康診断を実施した場合、その記録を作成して、5年間(がん原性物質に関する健康診断は30年間)保存する必要があります。

3.障害化学物質の取り扱いにおける防護具着用の義務化

リスクアセスメント対象物以外の物質も従業員がばく露される濃度を最小限度に抑えるように努めなければいけません。2023年4月1日の段階では努力義務でしたが2024年4月1日は義務化され、以下の方法でばく露程度を最小限に抑える必要があります。

- 代替物等を使用する

- 発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し、稼働する

- 作業の方法を改善する

- 有効な呼吸用保護具を使用する

なお、2024年4月1日から保護具着用管理責任者の選任が義務化されました。

リスクアセスメントに基づく措置として、危険から身体を守る保護具が必要な職場では、保護具着用管理責任者を専任しなければいけません。保護具着用管理責任者は、有効な保護具の選択や使用状況の確認など保護具の管理に関わる業務を担当します。

保護具着用管理責任者は、選任の必要が生じた日から14日以内に選任することが必要です。選任届は労働基準監督署に提出する必要はありませんが、保護具着用管理責任者に腕章を付けたり特別の帽子を着用させたりなど周知しなければいけません。

4.衛生委員会の付議事項の追加および調査審議の義務化

衛生委員会の付議事項に、以下の事項が追加され、調査審議の実施が義務付けられました。

- 濃度基準値の設定物質について、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること

- リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露低減措置等の一環として実施した健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置に関すること

- 濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときに実施した

従業員数が50人未満の場合、原則として衛生委員会を設置する義務はありません。

ただし、安全や衛生に関する事項については従業員の意見を聴く機会を設ける必要があります。一般的には「安全衛生懇談会」と呼ばれるもので、労働環境における問題点や改善に向けた取り組みを審議します。衛生委員会の開催頻度は、原則として毎月1回以上です。

引用:厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質 規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要」

5.雇い入れ時等の教育の拡大および義務化

従来は特定業種において、雇入れ時等教育の教育項目のうち一部省略が認められていました。

【雇入れ時等教育の教育項目 ※省略項目は1~4】

- 機械等、原材料等の危険性⼜は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること

- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること

- 作業手順に関すること

- 作業開始時の点検に関すること

- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること

- 事故時等における応急措置及び退避に関すること

- 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2024年4月1日から省略規定が廃⽌され、全業種で化学物質の安全衛生に関する教育の実施が義務付けられています。なお、作業中に従業員を直接指導・監督する者は安全衛生教育を実施しなければいけません。その対象業種として、以下の業種が追加されました。

- ⾷料品製造業

- 新聞業

- 出版業

- 製本業および印刷物加工業

労働安全衛生法において企業が重視すべきポイント

労働安全衛生法では、労働安全や労働衛生に関する事項が幅広く制定されています。なかでも企業が重視すべき項目は、リスクアセスメントや安全衛生教育の実施、各種管理者等の設置等です。ここでは、企業が重視すべき各項目のポイントを解説します。

リスクアセスメントの実施

リスクアセスメントとは、職場における危険性や有害性を特定してリスクを見積もり、対策の優先度を決めたうえで措置を講じる一連の手法を指します。

リスクアセスメント実施の流れは、以下のとおりです。

- 職場にある危険性や有害性を特定する

- 既存の予防措置による災害防止効果を考慮してリスクを見積もる

- 対策の優先度を決めてリスク低減措置を検討する

- リスク低減措置の実施結果を記録する

リスクアセスメントの実施により、職場における安全を確保できるうえに、従業員一人ひとりの安全意識を高める効果を期待できます。ただし、製造業や建設業等の事業場の事業者は、リスクアセスメントに基づく措置の実施は努力義務とされています。

参考:安全衛生情報センター「労働安全衛生法 第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条-第36条)」

各種管理者等の設置

労働安全衛生法では、各事業場の業種や規模等に応じて管理者を設置する必要があります。

選任が義務付けられているのは、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医です。選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく管轄の労働基準監督署に報告書を提出します。報告書の提出が遅れた場合、罰金が科せられる可能性があります。

参考:東京労働局「共通3「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし」

労働者への安全衛生教育の実施

雇用形態を問わず従業員を雇用、または作業内容を変更する場合、安全・衛生を維持するために、当該従業員に安全衛生教育を実施する必要があります。

安全衛生教育の内容は、以下のとおりです。

- 機械等、原材料等の危険性⼜は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること

- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること

- 作業手順に関すること

- 作業開始時の点検に関すること

- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること

- 事故時等における応急措置及び退避に関すること

- 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

業種によっては、1〜4の事項を省略可能です。

引用:労働安全衛生規則第35条

労働者の健康保持および増進

高年齢労働者の増加や働き方の変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあります。

また、強い不安やストレスを感じる従業員の割合も高い水準で推移しているのが現状です。従業員の健康問題に対処するためには、早い段階から予防対策に取り組む必要があります。措置例としては、健康診断やストレスチェックの実施が挙げられます。

快適な職場環境の整備

職場環境は、従業員間の人間関係や仕事の生産性に大きな影響を及ぼします。

従業員の意見や要望等聞いて職場環境を把握し、計画的に職場改善を進めることが必要です。快適な職場環境作りを適切かつ有効に実施するため、厚生労働大臣が「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」を公表しています。

こちらの快適職場指針では、以下の4つの視点から措置を講じることが推奨されています。

【快適職場指針の概要】

| 作業環境 | 不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度等の作業環境を適切に維持管理すること。 |

|---|---|

| 作業方法 | 心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要とする作業等について、作業方法を改善すること。 |

| 疲労回復支援施設 | 疲労やストレスを効果的に癒すことのできる休憩室等を設置・整備すること。 |

| 職場生活支援施設 | 洗面所、トイレ等職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと。 |

引用:厚生労働省「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」

労働安全衛生の遵守による企業のメリット

労働安全衛生法に基づく対策を講じると、企業はさまざまなメリットを得られます。ここでは、労働安全衛生の遵守による企業のメリットを解説します。

労働災害の防止および削減につながる

労働安全衛生法に基づく安全対策を講じることで、労働災害を防止できます。

近年は従業員不足に直面する企業が増えており、従業員の業務負荷が高い傾向にあります。長時間労働は脳や心臓疾患の発症リスクが高まるため、企業は従業員が働きやすい環境を整えなければいけません。適切な安全対策を講じれば、重大な事故につながるリスクを軽減できます。

生産性向上・コスト削減が期待できる

労働安全衛生を遵守すると職場環境が改善されるため、生産性向上が期待できます。

快適で安全な職場環境は従業員のモチベーションが高まり、優秀な従業員の確保や定着も期待できます。また、労働安全衛生の遵守で従業員は健康な状態で長く働けるため、休職や離職による人員調整やコストの削減につなげられる点もメリットです。

企業のイメージアップにつながる

労働安全衛生の積極的な取り組みは、顧客や取引先の信頼向上につながります。

安全かつ健康的な職場環境を提供する企業として認識されるため、企業イメージを向上することが可能です。企業イメージが向上するとファン化する顧客が増えるため、安定した利益や売上が見込めます。また、企業イメージの向上は優秀な従業員確保につながります。

労働安全衛生法違反に対する罰則

労働安全衛生法に違反した場合、違反内容に応じて罰則が科せられる可能性があります。

- 50万円以下の罰金

- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

上記はあくまで罰則例で、違反内容によってはより重い罰則が適用されます。一般的には、従業員に健康被害を与えた場合は、重い罰則が適用される可能性が高いです。

カシオの人事管理システム「ADPS」が人事業務をサポート

就業規則の見直しや労働環境の是正、従業員の労働時間の管理など人事業務は多岐にわたり、業務に追われる労務担当者は少なくありません。労働安全衛生法を遵守するには、労務担当者が働きやすい職場環境を改善・整備する必要があります。

カシオヒューマンシステムズ株式会社では、人事管理システム「ADPS」を提供しています。就業管理業務を効率化できる「ADPS」なら、現場を管理する責任者の負担を大幅に低減することが可能です。過度な長時間労働を抑制するための機能も搭載されています。

従業員の長時間労働を抑制し、残業時間削減の効果が期待できます。

詳しくは、以下をご確認ください。

製品の詳細を知りたい方はこちら

まとめ

労働安全衛生法では、従業員の安全・健康の確保と快適な職場環境の形成を促進するため、企業にさまざまな対策が義務付けられています。対策を怠ると罰則が適用される可能性があるため、労働安全衛生法に対応することが必要です。

2024年4月1日施行の改正点をしっかり確認し、最新状況に合わせて対応しましょう。

製品の詳細を知りたい方はこちら

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。

人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、

定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。