勤怠管理システムとは?機能と導入するメリット

2025.04.09

勤怠管理システムとは、出勤や退勤の時間や残業など、従業員の就業状況を管理できるシステムのことです。システムを使うことで、労働時間の集計や給与計算などが手軽で正確にでき、労働法令に違反していないかを確認することもできます。本記事では、勤怠管理システムの目的や導入のメリット、デメリットなどを解説します。

目次

勤怠管理システムとは?就業管理システムとの違い

勤怠管理システムは、出退勤の時刻や残業時間、有給休暇の日数、労働時間の集計などを管理できるシステムです。よく似たものに「就業管理システム」があります。両方のシステムには重なり合う部分もありますが、意味合いは異なります。

就業管理とは、従業員の労働が法律や社内規則などに照らして適切であるかどうかを管理することです。労働時間は長すぎないか、休暇休日は取得しているか、しっかりと出勤できているかなど、従業員の働き方全般を管理します。

勤怠管理は、従業員の労働時間を管理することです。始業時間と終業時間、休憩にあてた時間、残業時間などを管理します。給与計算や従業員の安全衛生にもかかわる業務です。

就業管理と勤怠管理には、それぞれのシステムが存在します。ただし、勤怠管理で行われる作業は就業管理に含まれるものが多いため、勤怠管理システムは就業管理システムの一部を構成するともいえます。

関連記事:業務システムとは何か?種類やメリット・デメリット、導入事例を紹介

勤怠管理システムの目的

勤怠管理システムの目的の一つは、業務効率の向上です。タイムカードや手書きの出勤簿などを使用している場合、集計作業に手間がかかり、転記ミスなども生じやすくなります。労働時間の集計ミスは、給与計算の誤りに直結します。給与システムを導入すれば、ミスを防ぎ、作業を短時間で済ませることが可能です。

勤怠管理システムには、休暇の申請と承認、勤務シフト作成などの機能が備わっています。システムの導入で、就業管理を担当する従業員の負荷を軽減できるため、生産性の高い社内環境を整備できます。

法制度への対応も、システムを導入する目的の一つです。労働安全衛生法が2019年に改正され、企業側に「客観的な記録」をもとに従業員の労働時間を把握することが義務付けられました。

労働安全衛生法、同規則で、「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録」などが企業側に求められています。従業員の労働時間を把握していない場合は、法律違反に問われかねません。勤怠の厳密な管理が必要となっていることで、システム導入の重要性も高まっています。

関連記事:勤怠管理とは?目的や必要性、人事の仕事内容について解説

勤怠管理システムを導入するメリット

勤怠管理システムの主な導入メリットは、以下の4点です。

- 労働時間の即時把握

- 業務効率化

- 法改正への対応

- 人事戦略への活用

それぞれについて、以下の項で解説します。

労働時間を正確かつリアルタイムで把握できる

タイムカードや手書きの出勤簿を使っていると、月末に集計されるまで各従業員の労働時間が把握できません。勤怠管理システムを使えば、労働時間が長すぎる従業員がいた場合のチェックなどが、月の途中でも可能です。

残業時間や有給休暇の取得日数などの集計を手作業でやっていると、集計漏れなどで、気づかぬうちに法律に違反していることもあり得ます。システムを使っていれば、自動的にアラートが出るため、こうしたうっかりミスの防止が可能です。

システム導入のメリットとしては、不正行為の防止も挙げられます。タイムカードは他人に打刻してもらえるほか、手書きの出勤簿なら書き直しも容易です。システムが自動的に記録する出退勤時間などを改ざんするのは難しく、不正しようという気を起こさせない点も重要です。

関連記事:残業代や残業時間の計算方法とは?手順をわかりやすく解説

業務効率化、コスト削減が期待できる

労働時間、残業時間、休日日数などの集計をシステムが自動で行うため、担当する従業員の負荷は軽減し、業務の効率化につながります。作業工数が減ることで浮いた時間や人員は、より生産性の高い業務に回すことができ、コスト削減と収益性の向上も期待できます。

法改正に対応できる

前述したように、労働安全衛生法は2019年に改正されました。同法に限らず、今後の労働関係法の改正があった場合、システム保守契約の範囲内で、開発会社がプログラム修正などで対応するのが一般的です。

法改正に確実に対応できる点が、システム導入の大きな利点です。

人事戦略に活用できる

システムを使うと各従業員の就業状況が可視化できるため、特定の部署に残業が多かったり、一部の従業員の労働時間が長くなっていたりするといった問題点が、早期に把握できます。勤怠管理にとどまらず、部署ごとの要員数を見直すなど、人事戦略への活用が可能です。

勤怠管理システムを導入するデメリットや注意点

勤怠管理システムの導入には、デメリットもある点に注意が必要です。主なデメリットには、以下のようなものがあります。

- コストがかかる

- 導入や運用が難しい場合がある

- 自社の制度に対応できない場合がある

システムの導入には費用がかかります。クラウドサービスを利用したサービスは比較的安価ですが、使い続ける限り月額費用が必要です。自社内にサーバーを構築するオンプレミス型の場合は、導入時の費用が大きくなりがちです。

一方、システムを導入することで担当者の数を減らせるのであれば、その分の人件費が削減できます。営業部門などへの異動で、利益を上げる戦力へと変えられる可能性もあります。システムを導入する際には、費用対効果を検討することが重要です。

システムは、導入すればその日から使えるものではありません。従業員全員がシステムを使うことになるため、周知のための活動が必要です。マニュアルを用意したり、使い方の説明会を開いたりするなど、かなりの手間がかかることも考えられます。

システムを使って集計やデータ処理をする担当者の教育も必要です。自社のルールをシステムに登録するところから始める場合もあり、担当者には負担となる可能性があります。

勤怠管理システムは、それぞれで持っている機能が異なります。システムによっては、自社の制度に対応できないケースがあるため、注意が必要です。

リモートワークなど自由度の高い就業形態や、一般的ではない勤務スタイルを採用している企業では、自社で必要とする機能を持つシステムかどうか、事前にチェックしてください。

関連記事:Excel(エクセル)で勤怠管理┃自動計算のメリットと注意点

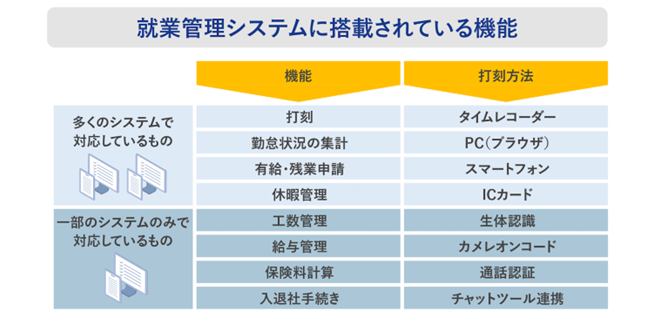

勤怠管理システムに搭載されている機能

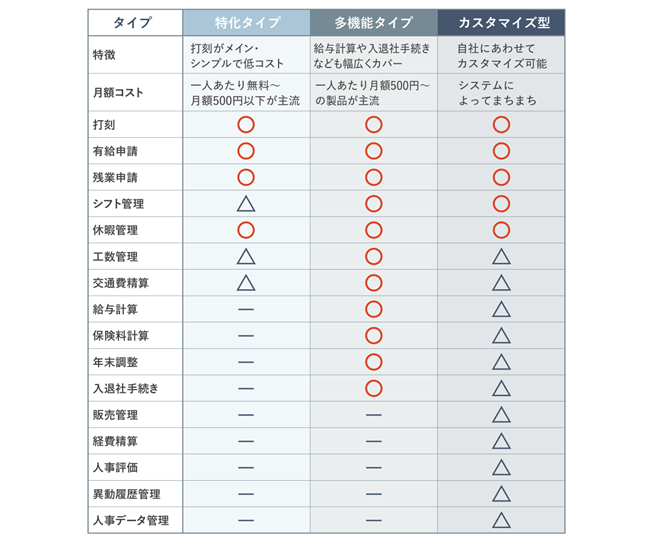

勤怠管理システムに搭載されている機能は、以下の表のとおりです。

多くの就業管理システムでは、「打刻機能」に加えて、勤怠状況を把握する機能や休暇申請機能・休暇管理機能などが搭載されています。また、一部のシステムでは、工数管理や給与管理などにも対応可能です。

勤怠管理システムの種類ごとの特徴

勤怠管理に特化したシステム

打刻がメイン機能である勤怠管理に特化したシステムです。

シンプルな機能のみ搭載しているシステムのため、コストを安く抑えられます。なるべく費用を抑えたい場合や無駄な機能を省いて運用したい場合におすすめです。

多機能なシステム

基本の勤怠管理機能に加えて、給与計算や入退社手続きなどの周辺業務も管理できる複数の機能が備わったシステムです。人事労務関連の業務をまとめて効率化したい場合におすすめです。

多機能システムは保険料計算や年末調整などに対応したものもあるため、自社が必要とする内容に合わせて選ぶようにしましょう。

カスタマイズできるシステム

自社の企業規模や就業規則に合わせて機能や仕様を自由にカスタマイズができるシステムです。

「多機能システム」でカバーしている機能はもちろん、販売管理や経費精算、人事評価など多彩な機能をカスタマイズできます。従業員が多い企業や、多様な働き方を取り入れている企業などにおすすめのシステムです。

関連記事:就業規則とは?記載内容や作成方法をわかりやすく解説

勤怠管理のシステムを比較

勤怠管理システムの種類ごとの特徴を以下にまとめました。

打刻に特化してシステムを導入したい企業は特化システムを選び、自社に合わせた機能を網羅したい場合は多機能システムやカスタマイズ可能なシステムを選択することがおすすめです。

勤怠管理システムの運用形態

クラウド型

Webブラウザや専用のアプリを用いてサービスを利用するタイプです。システムがクラウドサーバー上で管理されているため、インターネット環境があればすぐに導入でき、どこでも利用できます。

自社でシステムを構築・管理する必要がないため、導入コストやランニングコストを抑えた運用が可能です。

オンプレミス型

ソフトウェアを購入し、自社のサーバーにインストールして運用するタイプです。要望に合わせたカスタマイズが可能で、自社のサーバーを使うためセキュリティ面の強固な点がメリットです。

勤怠管理システムを選ぶ際のポイント

社内システムと連携できるか

まずは、社内で導入している既存システムと連携できるか確認しましょう。勤怠管理システムで取得した勤怠データを給与計算システムと連携すると、勤怠データが給与計算システムに自動でインポートされます。また、給与未払いなどのコンプライアンス違反の危険性を回避することが可能です。

ほかにも、有給管理システムやシフト管理システム、人事管理システムなどと連携しておけば、勤怠管理業務の一元化も行えます。

関連記事:人事給与システムとは?機能やメリット、選び方について解説

サポート体制とその費用

勤怠管理システムを導入する際は、サポート体制と費用についても確認が必要です。万が一、システムに問題が起こった場合にはベンダーに問い合わせることになります。スピーディーに対応してくれるかどうか、ベンダーのサポート体制について確認するようにしましょう。

また、対応範囲もベンダーによってさまざまです。問い合わせ対応のみの場合や、初期設定・運用サポートまで対応しているところもあります。以下のポイントに注目しながら選んでください。

- 導入前の初期サポートを受けられるのか

- 導入後のサポートはどの程度受けられるのか

- 専任の担当者がつくのか

- サポート窓口の種類、時間帯が自社の運用体制と合っているか

さらに、導入前・運用後のサポートと合わせて、サポート料金が無料か有料かも確認する必要があります。サポート費用が基本料金に含まれている製品や、追加費用が必要なものなどさまざまです。サポート体制と費用については事前に確認しましょう。

テレワークに対応できるか

勤怠管理システムを導入する際は、テレワークに対応できるかどうかもチェックしましょう。出張先や現場からの打刻が多い企業や、テレワーク・在宅勤務を導入している企業も多くあるため、アプリやブラウザから打刻できる機能があると便利です。

勤怠管理システムを選ぶポイントには、以下のようなものがあります。

- ブラウザ・スマホアプリから打刻可能か

- 打刻時にスマホのGPS機能を活用した位置情報の取得が可能か

GPS打刻機能があれば、いつ誰がどこで打刻したのかが記録可能です。テレワーク・在宅勤務を採用している企業や、直行直帰の多い企業に向いている機能で、不正打刻の防止にも役立ちます。

打刻方法が最適か

勤怠管理システムを選ぶ際は、従業員にあった打刻方法かどうかも検討しましょう。最適な機能を選ぶことで、「正確な打刻」につながります。

Webブラウザを使用した打刻、アプリを使用した打刻、ICカードを用いた打刻などが基本的な打刻方法です。そのほか、システムによっては以下のような打刻方法に対応したものもあります。

- 顔認証

- 指紋・指静脈などの生体認証

- カメレオンコード認証

- QRコードを用いた打刻

打刻方法によって別途費用が発生するケースや、オプションの契約を必要とするケースもあるため、自社に必要な打刻方法をあらかじめ検討しておく必要があります。

お試し期間や無料プランがあるか

使用感を確かめてから導入したい場合には、「お試し期間や無料プランの有無」も選ぶポイントに入れておきましょう。多くの商品では、1~2か月の無料トライアルが用意されています。打刻時の操作画面や管理画面の使いやすさを導入前に確認してから、契約するようにしましょう。

機能は制限されますが、小規模の企業であれば無料プランで運用可能な場合もあります。いずれにしても、お試し期間や無料プランを一度試したうえで、自社に合うシステムを見つけることが重要です。

口コミや評価

勤怠管理システムを選ぶ際は、導入を検討しているシステムの口コミや評価も重要な選定ポイントといえます。実際にシステムを使っている企業の声を聞くことで、ホームページや問い合わせ資料などではわからないメリット・デメリットを発見できるでしょう。

口コミや評価を通してメリット・デメリットも把握しておくことで、自社に最適なシステムを選びやすくなります。

企業規模に見合うシステムか

企業規模に合ったシステムを選ぶことも重要です。勤務形態や有休付与ルールなど、就業規則は企業によって異なります。就業規則は企業規模が大きくなるにつれて複雑化するものです。

そのため、自社の就業規則に合った勤怠管理システムを探す際は、選ぶシステムの仕様が変わります。勤怠管理システムが自社の企業規模に合っているかを見極めたうえで選ぶことが重要です。

自社の課題に合ったシステムか

勤怠管理システムを選ぶうえで、自社の課題に合ったシステムであるかどうかは重要な判断材料です。勤怠管理システムは、自社の課題やニーズに合ったサービスを選ぶことで高い効果を発揮します。

出退勤だけではなく申請や承認をする機能も必要なのか、給与計算においては有給休暇や休日勤務の処理ができるかなど、自社に必要な機能を最低限備えているかをチェックしましょう。

自社の業界に特化しているシステムか

勤怠管理システムの中には、特定の業界や業種に特化したサービスがあります。そのため、業界特有の事情がある場合は、業界・業種に特化したシステムを導入することが必要です。

たとえば、勤務地が客先・現場になる派遣業界や建設業界、日勤・夜勤・準夜勤などシフトが複雑な介護業界などの場合、一般的な勤怠管理システムでは勤怠状況を管理しきれない可能性があります。

その場合、汎用性の高いものをカスタマイズするよりも、業界・業種に特化したシステムを利用するのもひとつの手です。

勤怠管理システムを導入する手順

勤怠管理システムの導入は、規模感などにより多少の違いがありますが、次のような手順で行われるのが一般的です。

- 導入目的の明確化

- システム選定

- 運用開始

それぞれについて、以下の項で解説します。

1.導入目的を明確にする

勤怠管理システムを導入するうえで、目的の明確化は重要です。法改正への対応漏れを防ぎたいのであれば、自動的にプログラム修正が実施されるサービスがあるシステムを選ぶ必要があります。従業員が手入力せずに出退勤時刻を記録したい場合は、ログイン時刻を自動入力する機能のあるシステムなどが選択対象です。

導入目的が曖昧なままでは、必要な機能が揃っていなかったり、高機能すぎて使いにくかったりするシステムを導入してしまいかねません。

2.システムを選定する

自社で検討した導入目的をベースに、各社のシステムを比較検討します。この際、コストの算定も重要です。

前述したように、システムを大別すると、クラウド型とオンプレミス型に分かれます。クラウド型は導入が手軽で、比較的安価ですが月額料金はかかり続けます。オンプレミス型は導入コストが高くなる一方、高いカスタマイズ性が特徴です。

使いやすさ、コスト、自社で必要とする機能を満たしているかなどを総合的に判断し、導入するシステムを選定します。

3.運用をスタートする

導入するシステムを決めたら、運用フェーズに入ります。いきなり本格稼働するのではなく、テスト運用から始めるのが一般的です。

テスト運用は、一部の部門や特定の従業員だけを対象に、システムの機能や使い勝手、データ移行などに問題がないかを確認するために行います。この期間に、ベンダーのサポート体制についても確認するとよいでしょう。

テスト運用で問題がないと確認できたら、全従業員を対象とする本格運用に移行します。本格運用に入る前に、従業員向けの説明会やマニュアルの配布などでシステム導入に関する周知を図るのが通例です。

勤怠管理システムで業務を効率化

人事担当者は、勤怠に関すること以外にも給与・就業全般・申請関連まで幅広く対応しなければなりません。これらの業務に忙殺されることで、人事制度の構築や福利厚生の導入など、人事部として本来取り組むべき仕事に時間を費やせなくなることも考えられます。

それらの手間を省くためには、勤怠管理システムを導入することがポイントです。カシオヒューマンシステムズ株式会社では、人事業務を効率化するシステム「人事管理システム ADPS」を提供しています。

「人事統合システム ADPS」を導入すれば、煩雑な人事業務の業務負担が軽減され、生産性向上の期待が可能です。また、人事情報管理・給与計算など各業務の流れに沿ってナビゲートするシステムのため、人事業務に初めて関わる方から、ベテランの方まで安心してお使いいただけます。

関連記事:人事管理システムADPS 人事業務を、もっと分かりやすく、もっとシンプルに。

まとめ

勤怠管理システムは、従業員の勤怠状況を管理するシステムのことです。システムの導入により、作業工数の削減や業務の効率化、法改正に対応した勤怠管理などのメリットを享受できます。

システムを選ぶ際は、打刻方法が適切か、自社の課題に合っているかなどのポイントを押さえることが重要です。勤怠管理で人事担当者の負担が増えているようであれば、勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

カシオヒューマンシステムズコラム編集チームです。

人事業務に関するソリューションを長年ご提供してきた知見を踏まえ、

定期的に「人事部の皆様に必ず今後の業務に役立つ情報」を紹介しています。